The Exorcist (die Sitcom)

Zur Beruhigung nach dem kleinen Rant von eben jetzt eine leichte Sitcom aus den Achtziger: „The Exorcist“. Danke, Leo Fischer!

Zur Beruhigung nach dem kleinen Rant von eben jetzt eine leichte Sitcom aus den Achtziger: „The Exorcist“. Danke, Leo Fischer!

Anlässlich der Verleihung des Comedypreises fragt heute die SZ in ihrem Panorama-Teil (leider — noch? — nicht online): „Welche Art von Spaß kommt eigentlich in anderen Ländern gut an?“ und führt Beispiele für Comedy aus Afghanistan, der Türkei, Südafrika und anderen Teilen der Welt an. Allerdings nicht ohne im Einleitungstext auch gleich als erstes die Frage zu stellen:

Ob es so etwas wie den deutschen Humor überhaupt gibt?

Das ist in diesem Fall keine rhetorische Frage; der Autor weiß es wirklich nicht. Und nach einer kurzen „Die einen sagen so, die anderen so“-Wendung („Manche finden die ‚Heute Show‘ witzig, andere flach. Manche lachen über das Titelbild der Titanic, andere beschweren sich“) folgt eine Aufzählung:

Es gibt den Georg-Schramm-, den Cindy-aus-Marzahn-, den Gerhard-Polt-, den Stuckrad-Barre- und den Kaya-Yanar-Humor. Und nichts ist unlustiger, als den jeweiligen, miteinander verfeindeten Lagern beim Theoretisieren zuzuhören.

Nun, klarerweise ist Humortheorie genauso wenig komisch wie Bergbautheorie. Das Schisma aber zwischen „den Lagern“ ist es, was beschworen werden soll, denn lt. SZ-Autor in etwa sind bei der Comedypreisverleihung alle doof und lachen noch über die dümmlichsten Scherze, während die Humorintellektuellen nicht mal wissen, wo beim Fernseher der „An“-Knopf ist. Das Ende der Ein- vor der Überleitung zum internationalen Humor:

Kommt der deutsche Humor denn niemals aus seiner Krise raus?

Nein, was die Süddeutsche angeht, die zumindest online lieber Komikprodukte aus dem Internet abstaubt, die nichts kosten und qua Weiterverbreitung schon eine Qualitätsprüfung hinter sich haben, wird die „Krise“ des deutschen Humors nie enden.

Allerdings ließe sich zu der Argumentation des Autors etwas sagen, der nämlich schon deswegen zu keinem Ergebnis kommt, weil er (wie die meisten, die den deutschen Humor diskutieren) seine Begriffe nicht definiert. Das Augenmerk sollte bei dieser Frage nämlich nicht auf „Humor“ liegen, sondern auf „deutsch“.

Was ist deutsch? Was heißt deutsch? Diese Frage ist weniger trivial, als man denken möchte. Vor allem, wenn man (meine Lieblingsdisziplin) mal ganz kurz den englischen Humor daneben hält: Was Großbritannien ist, ist ja nun ziemlich festgeschrieben — schon durch die natürlichen Grenzen der lustigen Insel. Die deutschen Grenzen allerdings verschieben sich alle paar Jahre, sogar ohne Krieg. Und einen deutschen Staat gibt es, historisch gesehen, erst seit sehr viel kürzerer Zeit als die meisten anderen europäischen Staaten.

So hätte dem SZ-Autor ja durchaus auffallen können, dass er da implizit einen bayerischen Humor (Polt) anspricht, Humor, der von unterschiedlichen sozialen Faktoren und solchen der Herkunft geprägt ist, und (mit Georg Schramm) auch einen, der insofern tatsächlich deutsch ist, als er staatstragend ist: der Humor des Kabaretts.

Dieser Humor beschäftigt sich mit dem Staat und mit den Deutschen, und auch wenn Schramm selbst eine Ausnahme im deutschen Kabarett ist, weil er nämlich im Gegensatz zu den meisten Kabarettisten polarisiert: der Humor des Kabaretts setzt, ganz wie der deutsche Staat („Einigkeit und… so weiter“) auf Einigkeit. Selten ist sich das Publikum einiger, als wenn ein Kabarettist „Angela Merkel“ sagt (früher: „Kohl“).

Genau das ist zentral: so wie die deutschen Länder irgendwann einmal begriffen haben, dass sie nur eine Chance haben in Europa, wenn sie sich zusammenschließen zu einem starken, großen Staat, der z.B. gegen durchreisende Schwedenhorden zusammenhält oder gegen französische Soldaten, so ist auch der ursprüngliche deutsche Stadtbürgerhumor (der in der frühen Neuzeit etwa in Nürnberg und den Schwänken Hans Sachs‘ durchaus ausgeprägt war) abgelöst worden durch einen Staatsbürgerhumor.

Der Staatsbürgerhumor nun ist aber einer, der, ich sagte es schon, auf Einigkeit setzt, auf Gemeinsamkeit, auf Gemütlichkeit. Es sollen im deutschen Humor möglichst keine Unterschiede diskutiert werden, jedenfalls keine individuellen, dann schon lieber solche zwischen Mann und Frau — universale Unterschiede. (Mann-Frau-Humor ist ja auch nach wie vor Hauptthema des erfolgreichsten deutschen Comedians.) Über sich selbst aber kann der Deutsche nicht lachen. Schon weil er gar nicht weiß, wer er selbst ist.

Der Bayer (Polt) (und natürlich auch der Sachse, Hamburger, Ostfriese) kann das, der Migrationsdeutsche (Yanar) weiß auch sehr spezifisch, wer er ist (läuft allerdings Gefahr, dem Staatsdeutschen wiederum zum Gegenstand, zum Objekt zu werden), und Cindy aus Marzahn sagt schon in ihrem Namen, wer sie ist und woher sie kommt (auch wenn Cindy aus Marzahn mit der Frau, die die Cindy spielt, natürlich längst nicht mehr deckungsgleich ist). Das sind alles Ausschnitte aus dem deutschen Humor, aber nicht „der“ deutsche Humor.

Weil „der“ deutsche Humor nun aber ein Staatsbürgerhumor ist, funktioniert er von oben nach unten: eine starke Autorität bestimmt, wer „wir“ sind und was unsere Werte sind; das ist am stärksten immer noch und abermals im Kabarett zu spüren, das ja auch mit einer starken Autorität von der Bühne herab seine Werte verkündet und Urteile fällt, die bitteschön für alle zu gelten haben. Diese starke Autorität ist auch in anderen Momenten zu bemerken, etwa wenn sie festlegt, wann und wo Humor ausgeübt werden darf (Karneval, Köln). Und sie ist am stärksten da, wo sie bestimmen möchte, was komisch ist und was nicht.

Das ist womöglich das deutscheste am deutschen Humor: dass die, die sich für humorbegabt halten, am liebsten Vorschriften darüber erlassen würden, was komisch ist. Auch das natürlich eine Folge der ausgeprägten Hierarchien, die im starken deutschen Staat immer wichtig waren und sind. Man versuche einmal, gegenüber einem deutschen Polizisten, Richter, Oberst oder Arbeitsagenturmitarbeiter einen Witz zu machen. Oder gegenüber einem SZ-Redakteur.

Zum Glück aber irrlichtert diese ganze „deutscher Humor“-Debatte selbst ja nur noch durch Feuilletons, wo sich die Fürsprecher des Deutschtums Scheindebatten liefern, die keinen interessieren. Schon gar nicht Comedians. Mich interessieren sie ja selbst nur, weil ich irgendwann durch die Beschäftigung mit britischem bzw. englischem Humor drauf gekommen bin, dass man durchaus sagen kann, was deutscher Humor ist, und nicht immer so tun soll, als wäre das absolut unmöglich zu bestimmen. Es ist nur bestimmten Feuilletonisten unmöglich, und die projizieren das dann nach außen („Krise“).

Heute ist vom deutschen Humor allerdings wenig und immer weniger zu bemerken. Zu stark ist längst der angloamerikanische Einfluss, und Gott sei Dank dafür. Heute wird man allenfalls noch auf die letzten Zuckungen protodeutschen Humors aufmerksam, wenn samstagnachmittag irgendwelche schlimmen deutschen Komödien aus den Fünfzigern und frühen Sechzigern im Fernsehen laufen, die beworben werden mit den Worten „Es darf gelacht werden!“.

Ja, es gab mal Zeiten, da brauchten die Deutschen eine Erlaubnis, lachen zu dürfen. Damals wurde sie von Filmverleihen erteilt, heute versucht sich das SZ-Feuilleton daran. Aber we don’t need no education.

Die gute Nachricht: eine der besten Serien dieses Jahres, „Moone Boy“ (Sky 1) von und mit Chris O’Dowd („The IT Crowd“), gibt es jetzt auf DVD zu bestellen. Das sollte sich niemand entgehen lassen, der den irisch-britischen Humor von O’Dowd mag, den er mit Graham Linehan teilt — kein Zufall, dass „Moone Boy“ mehrfach auf die beste irisch-britische Sitcom aller Zeiten, „Father Ted“, anspielt, die ebenso von Linehan stammt wie „The IT Crowd“. (Von „Father Ted“ gibt es zu Weihnachten übrigens — schon wieder — ein neues Boxset, diesmal hoffentlich mit etwas intuitiver verständlichem Menü.) Beide Serien teilen sich darüberhinaus den gleichen Regisseur, nämlich Declan Lowney.

Die womöglich schlechte Nachricht: für gewöhnlich erscheinen die DVDs der ersten Staffel nicht schon direkt nach dem Ende der Erstausstrahlung, sondern dann, wenn die zweite Staffel anläuft — also in der Regel ein Jahr nach der ersten. Ich hoffe mal, dass diese schnelle Publikation in diesem Falle nicht bedeutet, dass es keine zweite Staffel geben wird, obwohl ich das nicht für ausgeschlossen halte. Denn die imaginären Freunde von Kindern, das zentrale Feature dieser Serie, überleben ja nur selten (und dann vermutlich eher in klinischen Fällen) die Pubertät, und Martin (David Rawle) steht direkt vor seiner. Das wäre durchaus schade. Aber vielleicht finden O’Dowd und sein Coautor Nick Vincent Murphy ja sogar einen Weg, auf die Figur des unsichtbaren Freundes zu verzichten, wer weiß.

Wer sich fragt, was ich den lieben langen Tag so mache, kriegt heute abend um acht eine weitere (Teil-) Antwort: Witze; in diesem Falle für Oliver Kalkofe und die „Mattscheibe“, die ab sofort immer Freitags um acht auf Tele 5 läuft. — Ja, Tele 5. Ein obskurer kleiner Sender, aber (laut Kalk) mit Liebe zum Fernsehen gesegnet. Neben Kalkofe gehen dort auch Benjamin v. Stuckrad-Barre, Christian Ulmen und Peter Rütten mit eigenen neuen Shows an den Start. Ein Grund, den Sender mit den schlechtesten Filmen der Welt vielleicht mal kurz im Auge zu behalten.

Wer sich fragt, was ich den lieben langen Tag so mache, kriegt heute abend um acht eine weitere (Teil-) Antwort: Witze; in diesem Falle für Oliver Kalkofe und die „Mattscheibe“, die ab sofort immer Freitags um acht auf Tele 5 läuft. — Ja, Tele 5. Ein obskurer kleiner Sender, aber (laut Kalk) mit Liebe zum Fernsehen gesegnet. Neben Kalkofe gehen dort auch Benjamin v. Stuckrad-Barre, Christian Ulmen und Peter Rütten mit eigenen neuen Shows an den Start. Ein Grund, den Sender mit den schlechtesten Filmen der Welt vielleicht mal kurz im Auge zu behalten.

Die „Mattscheibe Rekalked“ aber, mittlerweile die zweite Show mit einem „Re-“ vor dem Titel, für die ich schreibe, ist mir seit ihren Anfängen bei Premiere lieb und teuer — ein böser Onkel sozusagen, der immer noch mit der Kettensäge durchs Fernsehprogramm fräsen darf und große Geschütze auffahren gegen mieses Fernsehen, auch und gerade weil man oft denkt, dazu ist längst alles gesagt.

Ich denke das auch manchmal, aber das ist ja die Gefahr: Wenn man glaubt, alles ist längst gesagt, hat man sich nämlich damit abgefunden, dass man vom Fernsehen mit so viel gequirlter Scheiße gefüttert wird. Dann ist es doch ganz gut, wenn mal jemand mit dem Holzhammer vorbeikommt und so lange auf alles draufhaut, bis man den Schmerz wieder fühlt. So wie ich diesen Schmerz wieder gefühlt habe, als ich Clip um Clip, Ausschnitt um Ausschnitt geguckt habe für die „Mattscheibe“. Das ist eine Weile lang ganz lustig, aber irgendwann tut’s richtig weh, so wie damals, als der Privatsendermist noch neu und unfassbar war. Jetzt ist er alt und unfassbar, aber unfassbar ist er immer noch.

Eine sichere Methode, mit der man Freizeit- wie Berufskomikern die Laune augenblicklich verhageln kann: Man spreche sie auf Komiktheorien an. Denn so viele unterschiedliche Erklärmodelle des Witzes es auch geben mag, keine stimmt so ganz. Seien es philosophische Theorien wie die von Schopenhauer, seien es psychologische wie die Freudsche von der Einsparung eines psychischen Aufwands — keine dieser Theorien taugt wirklich, um das Phänomen der Komik plausibel zu erklären. Warum etwa ist derselbe Witz einmal gut und einmal schlecht, wenn ihn zwei verschiedene Menschen vortragen? Warum empfindet der eine etwas als urkomisch, was den anderen empört? Und was ist denn nun eigentlich komisch?

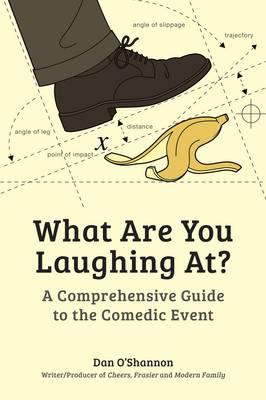

Vielleicht kranken viele Komiktheorien ja daran, dass sie sämtlich von Theoretikern stammen. Nun aber hat ein Handwerker der Comedy ein Handbuch geschrieben, das das Zeug zum Standardwerk hat: »What Are You Laughing At?« (Continuum Books) von Dan O’Shannon, einem langjährigen Autor und Produzenten u.a. von »Cheers«, »Frasier« und »Modern Family«. Er entwickelt auf knapp dreihundert Seiten eine komische Systemtheorie, die im Grunde ein Kommunikationsmodell ist — aber ein enorm detailliertes.

Das beginnt damit, dass der Kontext eines Witzes hier mindestens genauso wichtig ist wie der Witz selbst. Sind doch vor die Rezeption schon etliche Filter geschaltet: von der (sozialen, mentalen, gesundheitlichen) Verfassung des Empfängers über seine bereits vorher bestehenden Gefühle gegenüber der Quelle eines Scherzes bis hin zur Art der Kommunikation, die uns womöglich denselben Scherz komisch erscheinen lässt, wenn ein Arbeitskollege ihn vorträgt, in einer Hollywoodkomödie aber nicht. Dieser Kontextfrage widmet O’Shannon den kompletten ersten Teil seines dreiteiligen Buches. Weiß man etwa, dass der Typ am Kneipentisch Berufskomiker ist, kann es die Wirkung eines erzählten Witzes sogar mindern, weil man vielleicht ahnt: Da will jemand nur sein neues Material ausprobieren — es geht ihm gar nicht darum, mich persönlich zu unterhalten.

Beispiele wie diese machen die Lektüre von »What Are You Laughing At?« wesentlich kurzweiliger als andere wissenschaftliche Bücher zum Thema. Sehr erhellend ist auch eine Anekdote, die belegt, wie wichtig es für Komik ist, den Rahmen zu kennen, innerhalb dessen man gerade lacht. Da berichtet O’Shannon von einer merkwürdigen Publikumsreaktion während einer Sitcom-Aufzeichnung der »Mary Tyler Moore Show«: Mary und ihr Boss Lou, langjährige Arbeitskollegen, beschließen ein Date. Doch das verläuft weniger romantisch als peinlich, vor allem, als sie sich küssen wollen und sich einander zuneigen — aber lachen müssen, weil ihnen bewusst wird, wie albern es ist, aus einer Freundschaft mehr machen zu wollen, als sie ist. Das Publikum kreischt zunächst vor Lachen — um dann schnell zu verstummen.

Eigentümlich und unbefriedigend sei diese Reaktion gewesen, so O’Shannon, und ihm erst viele Jahre später ein weiteres Mal begegnet, nämlich bei »Cheers«. Dort hat er dem (extrem phlegmatischen) Norm ins Drehbuch geschrieben, dass er, Norm, zunächst mit ernstem Gesicht erzählt, er wolle nun sein Leben in die Hand nehmen und sich einen Job suchen — um sich aber prompt das Lachen nicht verkneifen zu können, denn natürlich hat er die anderen »Cheers«-Kneipenhocker nur zum besten gehalten. Auch hier, so der Autor weiter, habe das Studiopublikum erst laut gelacht, sei aber abrupt verstummt — und da sei ihm klar geworden, warum: In beiden Fällen hatten die Zuschauer gemeint, Zeugen eines »Bloopers« zu werden, bei dem die Schauspieler ihren Text vergessen oder lachen müssen, jedenfalls aus der Rolle fallen, was das Studiopublikum stets besonders lustig findet. Weil aber die Szene ganz nach Buch weiterging und das Publikum seinen Fehler schnell bemerkte, brach das Gelächter ab; niemand wollte den Fortgang der Szene verpassen.

So leicht verständlich schreibt O’Shannon auch jenseits der anekdotischen Einschübe, so dass einem die vielen Schaubilder zunächst albern vorkommen. Doch je weiter man sich durch seinen »Comprehensive Guide to the Comedic Event« arbeitet, desto komplexer werden auch die Theorien. Da bedauere ich schon jetzt mal vorsorglich, dass sich wohl kein deutscher Verlag finden wird, diese künftige Bibel der Humortheorie auch adäquat übersetzen zu lassen. Doch lohnt sich der Import für alle, die sich für Theorie und Praxis der Komik interessieren. Eines allerdings, so warnt O’Shannon selbst schon zu Beginn des Buches, lernt man aus »What Are You Laughing At?« sicher nicht: wie man einen guten Witz macht. Man kann zwar den Bauplan eines guten Witzes studieren – reverse engineering funktioniert bei der Komikproduktion aber leider nicht.

Zuerst erschienen in der Humorkritik in Titanic 10/2012

Neueste Kommentare